Humilité

-

Être vrai

Lire la suite : Être vraiL’humilité, c’est avant tout être vrai. Mais attention : être vrai, ce n’est pas vider ses poubelles. Être vrai, ce n’est pas chercher à être vrai. C’est simplement ne pas en rajouter. Alexandre Jollien

-

Je suis doux et humble de coeur

Lire la suite : Je suis doux et humble de coeur« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger.…

-

Pensée de l’Âme dans la retraite

Lire la suite : Pensée de l’Âme dans la retraiteQuand de tout autre objet ton âme est séparée Et, seule avec Dieu seul, n’entend plus que sa voix, Soupire en l’invoquant, de même que tu vois Soupirer vers le ciel une terre altérée : Repasse avec douleur tant de jours écoulés Dans l’erreur où tes sens, de ténèbres voilés, Retenaient ton esprit engagé dans…

-

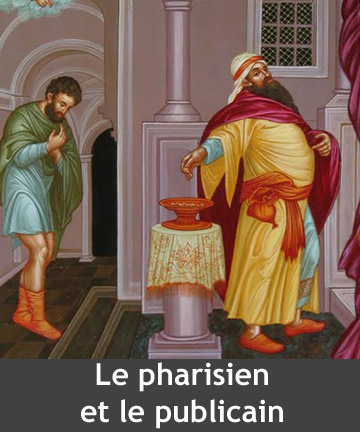

« Le publicain… n’osait même pas lever les yeux vers le ciel »

Lire la suite : « Le publicain… n’osait même pas lever les yeux vers le ciel »A propos de la parabole du pharisien et du publicain (Luc 18, 9-14.) : Quel est le vase où la grâce se déverse de préférence ? Si la confiance est faite pour recevoir en elle la miséricorde, et la patience pour recueillir la justice, quel récipient pourrons-nous proposer qui soit apte à recevoir la…